大阪万博へGO!AI搭載ミライの「人間洗濯機」で体験する、次世代入浴体験

目次1 お風呂が面倒」を変える、AIが導く新しい入浴体験と「全身洗濯機」1.1 ・・・[more]

2025-04-13

目次

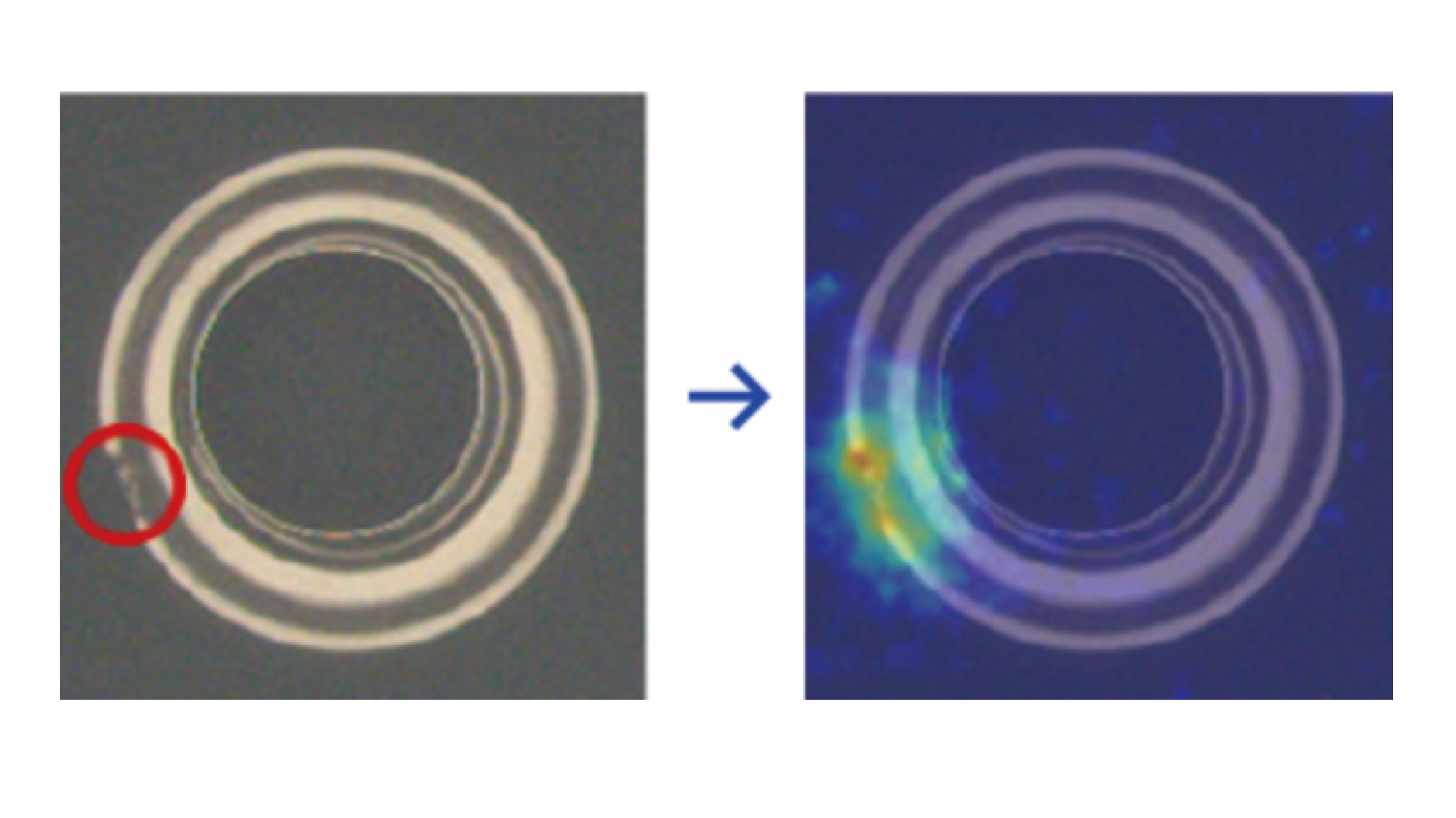

AI外観検査の導入を検討されている方で、AIがどのように不良品と良品の区別をして判断しているのか、その根拠が分からず不安に感じたことはありせんか? 本記事では、AIの判断を『見える化』するヒートマップという技術について詳しく解説し、その不安を解消いたします。

「ヒートマップ」とは、AIが画像のどの部分に注目して判断したかを色で示す技術です。

一般的に、AIが「異常」と判断した箇所は赤く強調され、判断に影響が少ない部分は青く表示されます。この技術は、AIの判断にどの領域が影響を与えたかを一目で把握でき、AIの判断基準を視覚的に確認するために使用されます。

従来は、AIが自ら決めた判断基準がなぜそうなったのかが不明であり、解明が困難でしたが、この技術を使うことでAIのブラックボックス化を防ぎ、AIの判断基準を調整できるツールとして活用されています。

特に「少量良品学習」と呼ばれる、少ない良品データのみを使ってAIに学習させる手法においてよく使用されます。

ヒートマップは、少ないデータ・良品の画像だけで構築できる補助ツールとなり、「少量良品学習」を使用する場合にAIの判断基準を変更することが可能です。以下では、「少量良品学習」におけるヒートマップの役割を解説いたします。

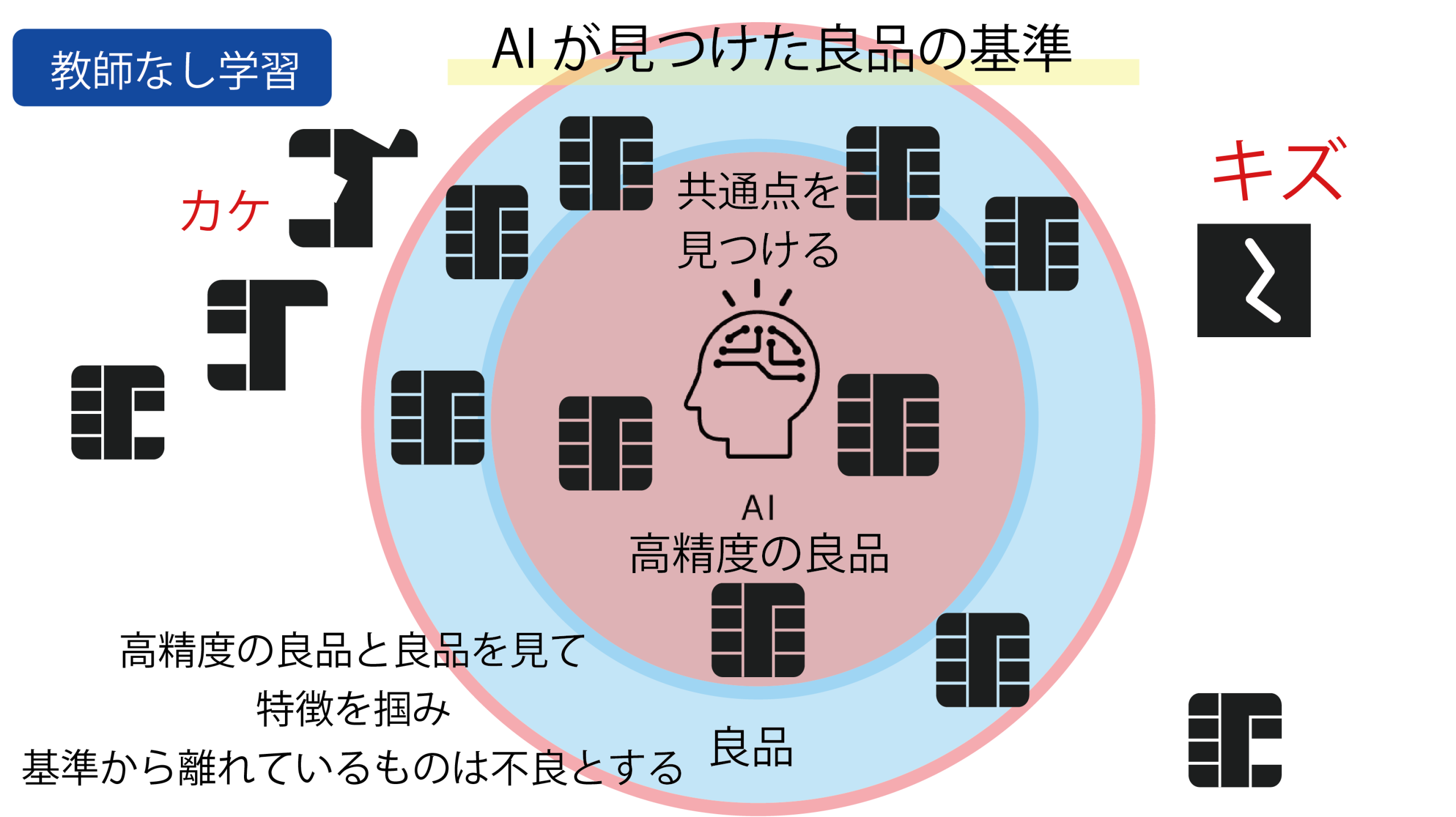

通常、この「少量良品学習」では、良品の画像のみを用いてAIに「良品とは何か」を学習させ、良品とみなす範囲を数値化します。そして、この基準から外れたデータは不良品と判断されます。

この少量良品学習では、教師なし学習が採用されています。少ないデータで学ぶため、AIが自動的に良品とみなす画像の共通点を見出し、判断基準を構築します。そのため、AIがどのようにして良品と判断したのかを人間が直接理解することは困難でした。

関連記事:もう不良品は見逃さない!AI外観検査における「教師あり学習•教師なし学習、半教師あり学習の3つの学習法」徹底比較ガイド ~貴社のAI外観検査に適した学習方法とは?しかし、近年ではヒートマップを活用することで、AIの判断に影響を与えた部分が色で視覚化されます。これを元に、強く赤で表示された部分の数値を緩めるなどして、判断基準を調整することが可能となりました。

このヒートマップを参考にしながら、良品と判断する数値の許容範囲を調整し、AIの判断基準を正しく学ばせます。たとえば、基準を緩めて許容範囲を広げれば、より多くの製品を合格と判定できるため、歩留まり(合格率)の向上につながります。一方で、基準を厳しくすれば、不良品をより確実に除外でき、品質のばらつきを抑えることができます。

また、導入する企業によっては、不良品の流出を絶対に避けたいという要望もあります。そのような場合、一次検査の設定を厳格にし、良品とみなす基準を高く設定することで、過検知(良品を不良品と誤判定すること)を許容する方針を取ります。疑わしい製品をすべて検出し、確実に不良品を排除することが可能になります。しかし、過検知が増えると、良品まで不良品と判断されるリスクが高まります。

そこで、過検知の可能性があるもの(疑わしいもの)だけを人の目で判断する方法もあります。確実に不良品を取り除きながらも、無駄のない検査ができるでしょう。

ヒートマップを活用することで、企業ごとの多様な判断基準の要望にも柔軟に対応できます。

製造現場では、不良品の収集が困難であることが少なくありません。このような場合、少量の良品データのみでAIを学習させる「少量良品学習」は、AI外観検査を迅速に構築できる有効なアプローチとなります。企業の判断基準にもよりますが、少量良品学習の方がニーズに合っている場合もあります。

AIの判断根拠を可視化するヒートマップの力を活用することで、たとえ少量のデータであっても、ユーザーがAIの判断基準を調整することが可能です。、自社に合ったAI外観検査を選ぶことで、AI外観検査システムの導入と運用をスムーズに進めることができます。