大阪万博へGO!AI搭載ミライの「人間洗濯機」で体験する、次世代入浴体験

目次1 お風呂が面倒」を変える、AIが導く新しい入浴体験と「全身洗濯機」1.1 ・・・[more]

2025-04-13

目次

近年、顔認証技術は私たちの生活に急速に浸透してきました。スマートフォンのロック解除から、空港でのパスポート代わりの利用まで、顔認証は様々な場面で本人確認や身分証明の手段として利用されています。

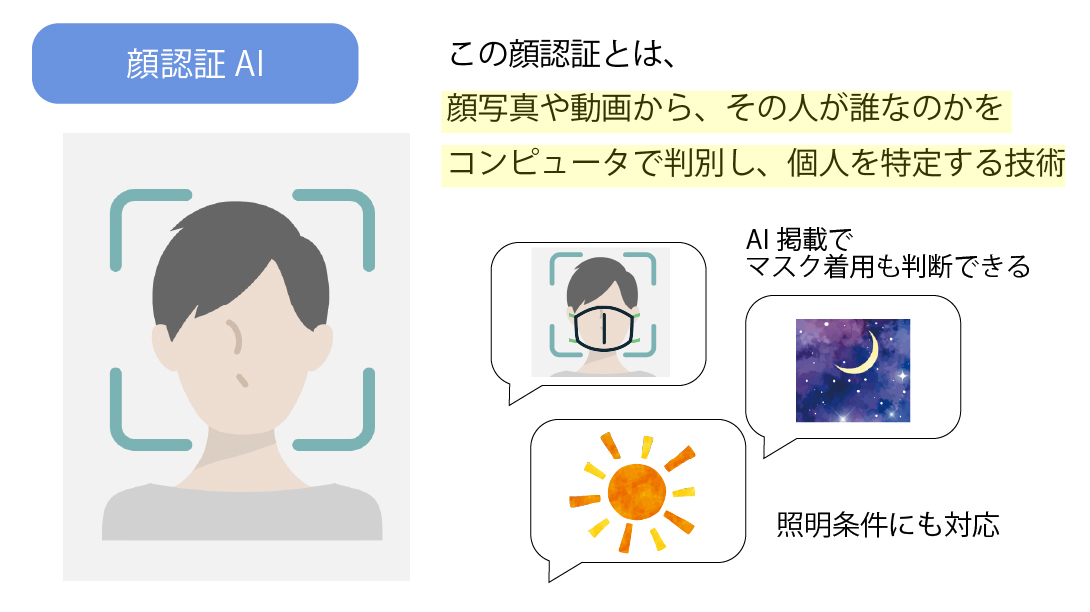

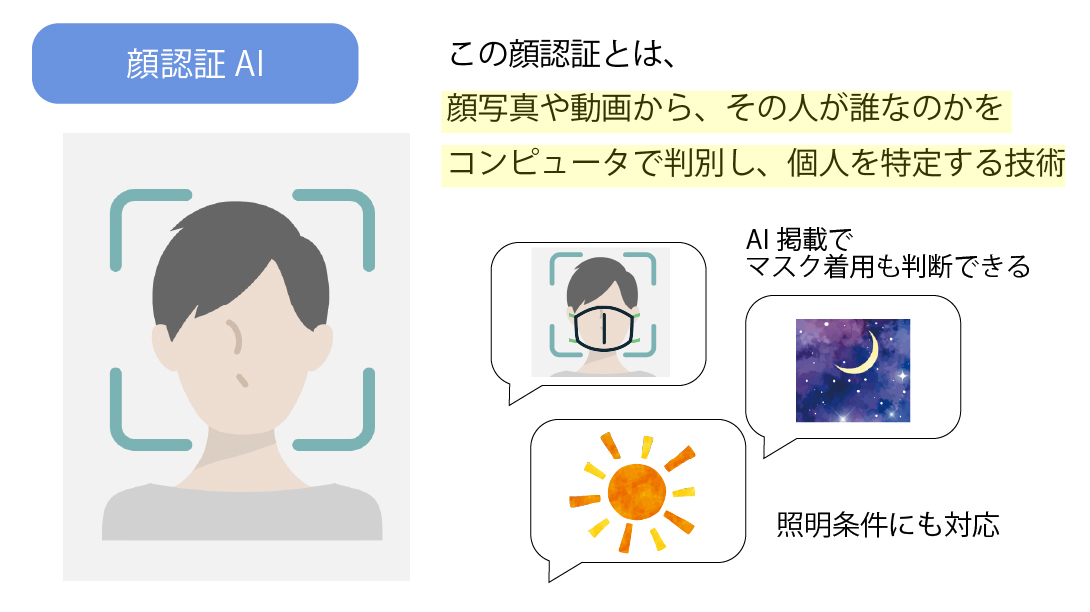

この顔認証とは、顔写真や動画から、その人が誰なのかをコンピュータで判別し、個人を特定する技術です。

この技術は最近では近年ではその精度が飛躍的に向上し、照明条件や角度の違い、マスクの着用といった環境の違いにも対応できるようになってきています。これにより、どこにいても高精度な本人確認が可能になりつつあります。

この顔認証の発展にはAIがあります。ここからは、AIによって何が変わったのかを少しご紹介し、顔認証が実際どのように使われているかをご説明します。

従来の顔認識技術は柔軟性に欠けており、写真同士を見比べて「どこが違うか」「鼻や輪郭などのパーツの位置関係が一致しているか」といった点を基に判断する仕組みでした。

しかし、AIを活用した画像認識では、顔の本質的な特徴を深く捉えることができるため、顔の角度や表情、光の当たり方が多少変わっても、正確に識別できるようになりました。

これはAIが顔の全体の特徴を数値化して、その数値がどれだけ近いかで本人かどうか判断しているためです。

また、顔認識にAIを活用することで、顔の識別だけでなく、その人の趣向や行動パターンまで分析することが可能になります。

たとえば、無人決済が導入されたコンビニエンスストアでは、来店者の顔情報と購買履歴を紐づけることで、「この人はどのような商品を好むのか」といった情報を収集できます。そうしたデータに基づいて、その人に合った広告やキャンペーンを提示することで、購買意欲を高めることも考えられます。

顔認証AIは、単なる本人確認の手段にとどまらず、個人の趣向や生活習慣といった、より深いレベルの個人情報を収集する技術だと言えるかもしれません。

それでは、AIによる顔認証技術が具体的にどのような場面で活用されているのかを見ていきましょう。

もっとも身近な例としては、スマートフォンの顔認証によるロック解除機能があります。スマートフォンでは他にも顔認証がさまざまな場面で活用されており、たとえばFacebookやGoogleフォトの写真に対する自動タグ付け機能などもその一例です。

さらに、具体例としてマイナンバーカードの登録が挙げられます。

この手続きでは、顔認証技術が使われており、スマートフォンのカメラで撮影した顔写真と、本人確認書類に記載されている顔写真を照合することで、簡単かつ手軽に登録を行うことが可能になりました。 オンライン上で手続きができるため、時間や場所を選ばずに対応できるのも大きな利点です。

近年では、こうした「eKYC(Electronic Know Your Customer)」と呼ばれる、オンラインで本人確認を行うサービスが急速に普及しており、このeKYCにおいてはAIが不可欠な存在となっています。

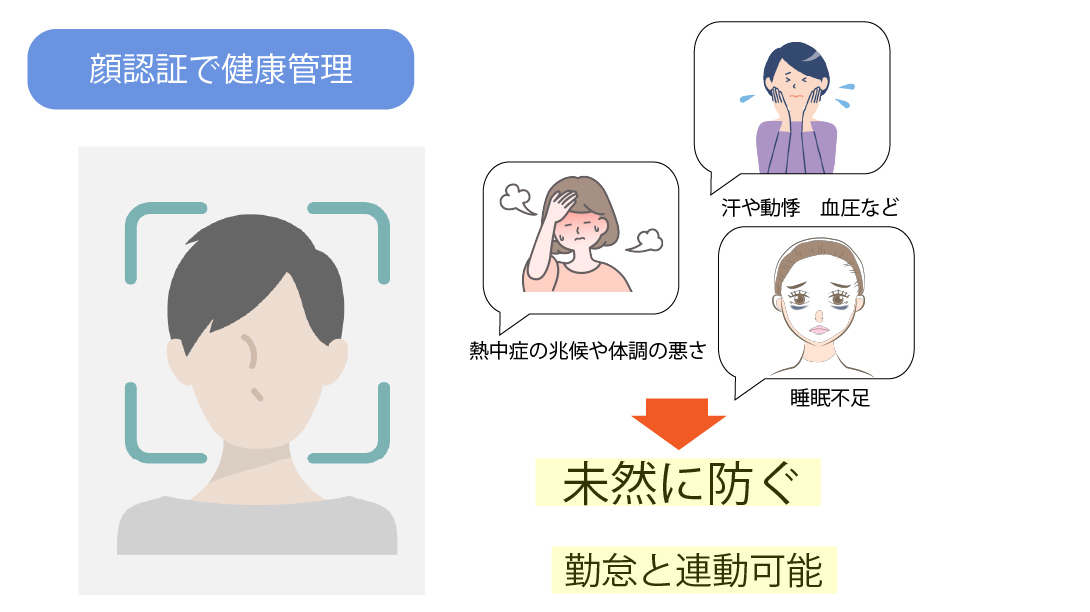

近年、建設業などの現場では、環境省による熱中症対策ガイドラインの厳格化により、従業員の体調管理がより重要視されるようになっています。

こうした背景から、AIを搭載した顔認証技術の活用が注目を集めています。

このAI顔認証では、顔をかざすだけで熱中症の兆候を診断できるほか、以下のような多様な健康情報も非接触で取得できます。

AI顔認証を活用すれば、体調の変化を事前に察知できるため、上司もいち早く気づいて対応でき、体調不良によるトラブルを未然に防ぐことができます。

勤怠管理においても、顔認証AIは大きな役割を果たしています。

顔認証を活用することで、不正な打刻を防ぐことが可能になります。 顔認証は精度が高く、本人かどうかを正確に判断できるため、他人による「なりすまし」は通用しません。

その結果、誰が・いつ勤務していたかを正確に記録できるため、信頼性の高い勤怠管理が実現します。

さらに、勤怠情報をシステムと連携させることで、給料計算の手間を大幅に削減することができ、業務効率の向上にもつながります。

顔認証AIは、アクセス管理にも活用できます。オフィスビルやデータセンターなどの入退室管理に導入することで、物理的な鍵を使わずに入室・施錠・開錠が可能になります。

鍵の紛失リスクをなくし、不正侵入の防止やセキュリティレベルの向上が期待できます。

また、イベント会場での入場管理にも利用されています。

チケットの転売は以前から問題となっており、本当にイベントに参加したい人がチケットを入手できなかったり転売により高額で取引されるケースもあります。

顔認証を入場時に活用することで、本人確認が確実に行われ、チケットの不正転売を防止し、スムーズな入場管理を実現します。

小売業界 顧客の顔情報を基に、過去の購入履歴や嗜好を分析し、パーソナライズされた商品推薦やサービスを提供できます。

例えば、顔認証で顧客のそれぞれの売り場の時間をわりだして、

デジタルサイレージに顧客の興味のあるものを表示させたり、後でクーポンを配布したりすることがかのです。

結果的に売り上げ向上が見込めます。

また顔認証による決済が可能になりつつあります。少しずつ普及されてきている無人決済店舗の一部では顔認証が導入されています。

事前に顔を登録するとレジで会計したら店舗を出ると決済が完了する未来がそう遠くないです。

その結果、レジでの待ち時間を短縮し、顧客満足度向上に繋がります。

すでにマイナンバーカードによる保険証の顔認証利用が進んでいますが、今後は患者本人の認証にも活用が広がっています。

顔認証によって、保険証を持ち歩く必要がなくなるだけでなく、診療履歴の確認も簡単にできるようになり、利用者にとって大きな利便性をもたらします。また、医療情報の誤送信を防ぎ、 データの一元化が可能になります。

最近では、駅での改札やバスへの乗車時に、顔認証による認証が始まっています。

専用の改札機で、顔をかざすだけで通過できる仕組みで、定期券や切符を取り出す必要がなくなり通勤や通学のストレスを軽減できます。

このほかにも、交通機関や空港の出入国審査、図書館や博物館など、さまざまな施設での入退室管理にも顔認証技術が活用されています。

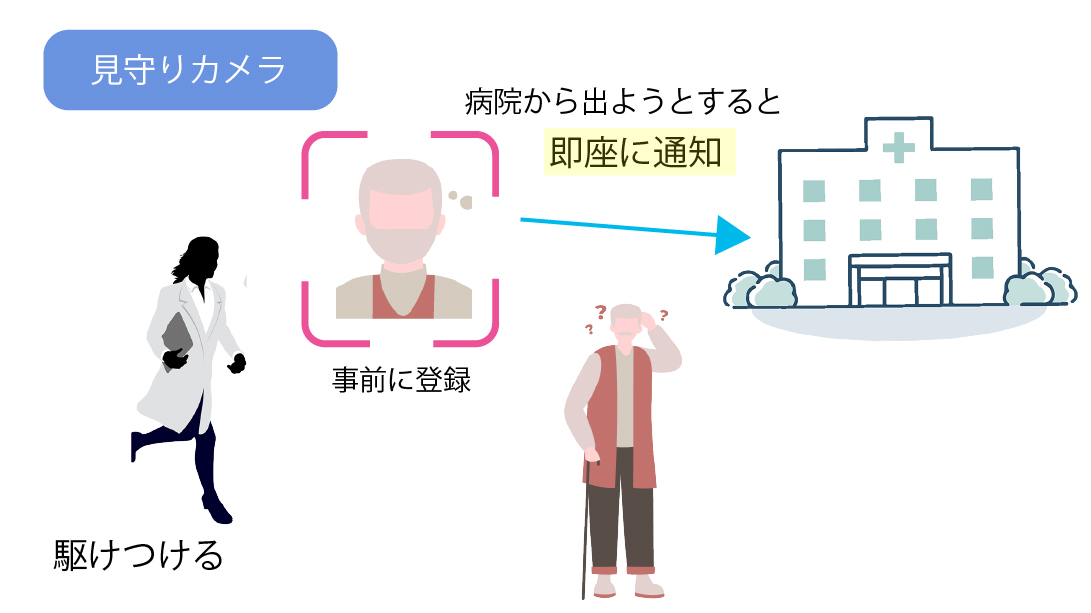

防犯分野においても、顔認証AIはさまざまな場面で活用されています。

犯人が特定されていれば、防犯カメラに映った人物の顔をその場で瞬時に照合できるため、不審者の早期発見や指名手配犯の特定・検挙につながります。

映像をあとから見返す必要がなく、事件発生直後に迅速な対応が可能となるため、次の事件を未然に防ぐことも期待されています。

また、ショッピングモールやイベント会場などの大規模施設にAIカメラを導入すれば、迷子になった子どもを顔認証で迅速に見つけ出すことも可能です。犯罪や誘拐のリスクを軽減し、犯罪抑止の効果も期待できます。

さらに、企業の受付業務にも顔認証は導入され始めています。事前に登録された顔画像と照合することで、来訪者の本人確認を正確に行うことができます。来訪者が到着すると担当者に自動で通知が送られる仕組みもあり、受付業務の効率化が図れます。将来的には、AI受付ロボットと組み合わせることで、オフィス内の案内まで自動で行えるようになるかもしれません。

これらの顔認証AIは、私たちの生活に深く根付きつつあり、都市のあり方そのものを大きく変えようとしています。

特に、テクノロジーの力で人々の生活をより便利で快適にする「スマートシティ」においては、顔認証技術が重要な役割を担うと期待されています。

たとえば、チケットなしで通過できる顔認証改札や、不審者を検知して都市の安全性を高める監視システムなどがその一例です。こうした複数の先進技術を組み合わせ、都市全体を最適化する取り組みが「スマートシティ」と呼ばれています。

さらに、顔認証だけで買い物ができる仕組みも登場しており、顔認証AIは私たちの暮らしをより便利にするだけでなく、都市の効率化にも大きく貢献するでしょう。

山万ユーカリが丘線では、2024年6月15日から顔認証による乗車が可能となりました。

専用の改札機で、顔またはQRコードをかざすだけで通過できる仕組みが導入され、実証実験を経て本格的に運用されています。

従来の駅では、多くの人々が行き交い、特に通勤ラッシュ時には改札での混雑が絶えません。

乗客は改札で定期券や切符を見つけられずに慌てることが多く、さらに切符購入時にも行列ができるため、電車に乗り遅れることがしばしば見られました。

ICカードの利用が徐々に普及してはいるものの、携帯端末や電子端末をかざす煩わしさがあり、また定期券を家に忘れたり、紛失したりすることもありました。

これらの問題が乗客にとっての負担となっていました。

顔認証の導入により、駅側にはいくつかの大きなメリットが生まれました。

まず、駅員による切符の確認が不要となり、無人改札が可能になったことで、人件費の削減や駅員の業務負担が軽減されました。

この結果、鉄道会社の経営効率化にも大きく貢献しています。 利用者にとっても大きなメリットがあります。

切符の出し入れやICカードのタッチといった煩雑な動作が不要になり、改札の通過がスムーズになりました。

そのため、乗降時間が短縮され、通勤や通学時のストレスが軽減されています。

顔認証技術は日々進化しており、精度や安全性がますます向上しています。

山万ユーカリが丘線での取り組みは、この技術を活用した先進的な事例であり、今後は他の鉄道会社や公共交通機関にも広がることが期待されています。

参考サイト:“ユーカリが丘 公式タウンポータルサイト”.https://town.yukarigaoka.jp/ (2023年10月16日). (引用日2024/8/30),

2025年大阪・関西万博に向け、大阪メトロはより便利な駅を目指し、顔認証改札機の導入を進めています。

2023年11月から実証実験開始されていて、まずは、大阪メトロの社員を対象に実験を行い、問題がないことを確認しています。2024年度末の一般利用開始を予定しています。

今後、全駅に順次導入していく計画です。

参考サイト:大阪メトロ公式サイト.”2024年度末の顔認証改札機のお客さま利用開始に向けて顔認証改札機の設置を開始します”.(2024.10.21). https://subway.osakametro.co.jp/.

2025年の大阪・関西万博では、NECが最新の顔認証システムを導入することが決定しました。この技術は、万博来場者の入場管理と会場内の店舗決済に活用されます。

事前に顔データと支払い方法を登録することで、万博の各店舗でスマートフォンやカードを使わずに顔認証だけで決済ができる「手ぶら決済」が実現します。

また、入場時にはQRコードと顔認証を組み合わせた確認を行うことで、スムーズで安全な入場が可能になります。

この顔認証システムは、国内でも最大規模の導入となり、約120万人の来場者の顔データが登録される予定です。

これにより、効率的で安全な運営が実現し、万博全体の円滑な進行が期待されています。

不正入場と混雑解消の必要性を目的としていて、万博のような大規模イベントでは、従来の紙チケットやICカードを使った入場方法では、チケットの譲渡やなりすましといった不正行為が懸念されていました。

また、ピーク時に多くの来場者が集中するため、入場ゲートでの混雑が発生し、スムーズな入場が難しいという課題もありました。

さらに、会場内でのキャッシュレス決済を進める中で、支払いの手間や待ち時間を減らし、来場者に快適な体験を提供するための改善が求められていました。

これらの問題に対処するため、顔認証技術の導入が検討され、セキュリティ強化と運営効率の向上が課題解決のカギとなっていました。

顔認証システムが導入されることで、来場者はQRコードを使って入場するだけでなく、顔認証による本人確認が行われるため、チケットの貸し借りや不正入場が防止されます。

さらに、事前に顔情報を登録しておけば、会場内での支払いも顔認証だけで完了するため、財布やスマートフォンを取り出す必要がなくなり、決済が非常にスムーズになります。

これにより、来場者の利便性が飛躍的に向上し、会場内での混雑緩和や待ち時間の短縮も期待されます。

また、NECの高精度な顔認証技術により、セキュリティが強化され、安全かつ快適な万博体験が提供されることが見込まれます。

参考サイト:NEC公式サイト. https://jpn.nec.com/. パナソニック公式サイト. https://news.panasonic.com/.

トライアルGO脇田店は将来の「無人AI決済店舗」を見据えて、顔認証AIを活用した無人決済システムを導入しています。 このシステムでは、顧客が商品を選んで店舗を出るだけで自動的に決済が行われ、レジでの待ち時間がなく、スムーズな買い物が実現します。 さらに、24時間対応の顔認証システムを導入し、顔を登録するだけでレジ操作を省略でき、非接触でスピーディーな決済が可能です。

導入前は、レジでの待ち時間やスタッフによる対応の煩雑さが課題となっており、特に混雑時には顧客の不満が高まっていました。また、商品在庫管理や価格調整に手作業が必要で、人的コストも問題でした。

AIを活用した無人決済システムと顔認証技術の導入により、顧客は待ち時間なく買い物を楽しむことができるようになり、利便性が向上しました。

参考サイト:PR TIME”「ムスブ宮若」プロジェクトの実証実験の場 トライアル史上最先端のスマートストア スーパーセンタートライアル宮田店 10月28日(木)オープン”(2021年10月28日 ).https://prtimes.jp/ .(2024/8/30).

株式会社トライアル公式サイト”生成AIは小売をどう変えるか? トライアル流 新しいテクノロジーとの向き合い方(前編)”(2024.01.12). https://trial-holdings.inc/.(2024/8/30)

いかがでしたか。顔認証AIはさまざまな場所で普及が進んでいます。 それでは、一度メリットについて再度おさらいしましょう。

まず一つ目は、セキュリティの向上です。

パスワードの流出リスクを減らしたり、暗証番号と組み合わせて使うことで、より安全な認証を実現できます。

そして二つめが、利便性です。

パスワード入力の手間が省け、よりスムーズなログインや決済が可能になります。

三つ目は、ユーザーの顔情報を基に、個人に合わせたサービスやコンテンツを提供できるようになります。

それでは、具体的な活用領域と企業の具体的導入事例を見ていきましょう。

まず、プライバシーの侵害が懸念されます。

顔認証技術の普及により、公共の場での監視や個人の行動追跡が可能になり、プライバシーが侵害されるリスクが高まっています。

さらに、取得された顔情報が他の目的で悪用される可能性も否定できません。

また、セキュリティリスクも無視できません。

高品質な画像や3Dモデルを使って本人になりすますことができるため、顔認証システムを欺く危険性があります。

そのため、顔認証だけでなく、他の認証方法を併用することが求められます。

さらに、顔データが不正にアクセスされ、悪用されるリスクも懸念されています。

誤認識の問題もあります。

照明条件や顔の角度、表情によって顔認証の精度が大きく左右される場合があり、特定の人種や年齢層に対する誤認識が発生する可能性があります。

また、マスクや眼鏡を着用している場合、顔の一部が隠れるため、認証精度が低下することがあります。

さらに、双子の識別についても課題があります。 AIは深層学習を通じて、双子であっても微細な特徴を捉えて区別する可能性がありますが、双子の顔データが不足していることや、外部環境の影響により認識精度が低下する可能性があります。 一卵性双生児のように顔が非常に似ている場合、AIでも識別が困難なことがあります。

顔は私たちの体の一部であり、切り離すことはできません。 顔認証AIの精度が向上し、広く普及すれば、財布や定期、鍵といった常に持ち歩く必要のある物を気にすることなく、生活が一層便利になるでしょう。 顔認証AIは、私たちを煩わしさから解放し、スムーズで効率的なサービスを提供する未来を実現します。 しかし、その一方でプライバシーやセキュリティのリスクにも目を向け、適切な対策が求められます。